Un film de Marcel Pagnol – 1938, 135 minutes, noir et blanc, interprété par Raimu, Ginette Leclerc, Charles Blavette, Fernand Charpin, Marcel Maupi…

Bande annonce du film « La Femme du boulanger » (Marcel Pagnol 1938)

La génèse

Au départ il y a une historiette de Pagnol destinée au cinéma : Amable, un boulanger ivrogne est sauvé de la déchéance par l’amour d’une serveuse qui devient sa femme.

À ce moment parait le livre « Jean le Bleu » de Giono. Un roman largement auto biographique centré autour du père et l’idée de la recherche de la liberté.

Pagnol mêle les deux histoires. Il en sort le synopsis de « La Femme du boulanger ».

C’est la quatrième adaptation par Marcel Pagnol d’un livre de Jean Giono après Jofroi (1933), Angèle (1934) et Regain (1937). Une adaptation que Giono va qualifier de trahison. Il est vrai que Pagnol écrira le scénario en huit jours…

Pagnol et Giono vont se fâcher et Giono va intenter un procès à Pagnol, qu’il perdra… Leur brouille va durer 16 ans.

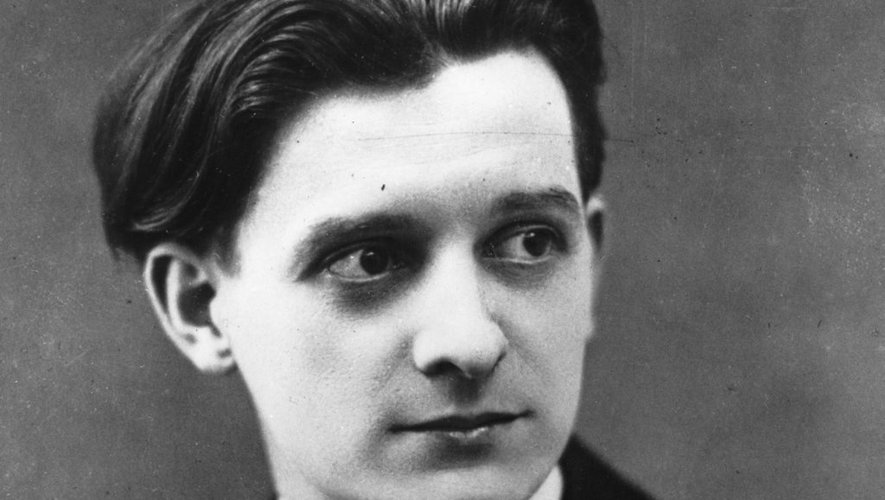

Jean Giono (wikipedia)

Giono publiera en 1943 la version théâtrale de « La femme du boulanger » qui sera publiée dans un recueil intitulé « Théâtre »

Synopsis

Ce film parle d’un thème simple, l’infidélité, celle de la femme du boulanger. Une belle femme incarnée par Ginette Leclerc et un boulanger, Raimu, à la stature imposante mais un peu rustre. Malheureux du départ de sa femme pour un jeune berger, le boulanger va faire la grève du pain. Cela paralyse la vie du village dont les habitants vont chercher une solution…

Finalement sa femme reviendra et, par une ellipse poétique, au lieu de la gronder, le boulanger va tancer la Pomponnette, sa chatte, qui retourne au foyer après avoir couru le guilledou…

Le personnage du boulanger

Dans le roman c’est un être malingre, rabougri, tout le contraire de l’opulence de Raimu. Giono écrit de lui : « C’était un petit homme grêle et roux. Il avait trop longtemps gardé le feu devant lui, à hauteur de poitrine, et il s’était tordu comme du bois vert. Il mettait toujours des maillots de marin, blancs à raies bleues. On ne devait jamais en trouver d’assez petits. Ils étaient tous faits pour des hommes, avec un bombu à la place de la poitrine. Lui, justement, il avait un creux là et son maillot pendait comme une peau flasque sous son cou. »

Pagnol était en froid avec Raimu, ce qui lui arrivait souvent…

Pagnol et Raimu à la Paramount en 1931 (wikipedia)

Il propose à Michel Galabru le rôle, que celui-ci refuse sentant que c’est à Raimu de le jouer. Pagnol veut ensuite confier le rôle principal à Maupi car il correspond bien à la description du boulanger par Giono. Mais, Maupi reconnait lui même qu’« il n’y a qu’un comédien pour jouer le rôle du boulanger, c’est Jules ». Mais Raimu se fait prier, et Pagnol, agacé, décide d’engager Henri Poupon. Finalement, après hésitations, bouderies et réconciliations entre Pagnol et Raimu, ce dernier accepte d’interpréter le rôle d’Amable.

Le personnage de la femme du boulanger

Pagnol voulait Joan Crawford pour ce rôle, mais l’actrice ne parlait pas français. Pagnol tente de réduire au minimum les dialogues du personnage. Raimu suggère Ginette Leclerc qui a déjà joué une cinquantaine de fois des rôles mineurs au cinéma.

« J’ai discuté argent » raconte Ginette Leclerc… « Le producteur m’a fait une offre très basse. Je n’ai pas acceptée. » 3 mois après Pagnol la redemande. Mais au même prix… Au bout de 4 ricards… elle signe au même prix et demande à avoir son nom au côté de Raimu. Mais Raimu ne sera pas dans la film. Henri Poupon devait faire le film… Ginette Leclerc n’accepte qu’à condition que Raimu tienne le rôle principal. Pagnol alors fâché lui rétorque « vous n’avez qu’à lui téléphoner »… Elle téléphone donc à Raimu pour expliciter la situation… Raimu râle et finalement appelle Pagnol et le film se fait…

Lieu de tournage

Le film a été tourné au village du Castellet. Aujourd’hui encore existe un circuit Pagnol de visite guidée…C’est sur la place de l’Ormeau qu’est tournée la première scène du film. L’actuelle Auberge de l’Ormeau était à l’époque l’école devant laquelle le maître d’école discutait avec Pétugue. La rue Droite, le Portail, la rue de la Poste où le curé donne une leçon de philosophie, ou encore l’Église ont été le décor de scènes cultes.

Sans oublier La maison d’Angèle, 6 rue de l’Aube, la devanture de la boulangerie rue de la Congrégation, où se trouve désormais la galerie La Dame du Castellet, et l’actuelle crêperie du Roy d’Ys.

À noter…

C’est sur ce film que Pagnol, pour la première fois, c’est résigné à couper trois cent cinquante mètres de film, soit environ 13 minutes.

« Ce film a la puissance d’un film de Capra, de John Ford et de Truffaut réunis. Pagnol devait être un homme exceptionnel. » (Steven Spielberg)

Ce film resté 9 ans dans le même cinéma aux USA en VO

RAIMU (de son vrai nom Jules Muraire)

À 43 ans il jouait des sketchs au Casino de Paris tantôt déguisé en femme tantôt en bagnard. Il n’avait joué la comédie qu’une seule fois dans l’école des cocottes ou il avait été admirable, mais dans un rôle de 25 lignes, le rôle de La Baume. Pagnol va d’abord lui confier une pièce, ce sera Marius. Raimu préférera le rôle de César à celui de Panisse, un petit rôle, que Raimu va étoffer et que Pagnol allongera de dialogues. Passant au cinéma, Pagnol le choisit pour son premier film Marius, de la trilogie marseillaise, Jules devient fameux et on le propose à la comédie française… C’est dans le film que Raimu va introduire un nouveau sketch, celui des 4 tiers…

Raimu deviendra un des acteurs favori de Pagnol et un ami.

« Raimu est le plus grand acteur du monde » dira Orson Welles après avoir vu le film.

Pour Marcel Pagnol, son fidèle complice de la fameuse trilogie Marius, Fanny et César : « Monsieur Raimu est un génie »

Venu pour rencontrer Raimu, Orson Welles demande à Pagnol, comment le contacter. Hélas il vient de mourir. Victime d’un accident de la route, rapatrié en ambulance à Paris, il est opéré à la clinique Lyautey pour réduire différentes fractures. Six mois plus tard, il est admis à l’hôpital américain de Paris pour une opération chirurgicale sans rapport avec l’accident. Il décède au bloc opératoire le 20 septembre 1946 d’une crise cardiaque probablement due à une allergie à l’anesthésiant. Ses funérailles seront parmi les plus importantes du siècle…

Marcel Pagnol

Fils d’un instituteur et d’une couturière, Marcel Pagnol nait le 28 février 1895 à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Il est l’aîné d’une famille de quatre enfants. La famille est attachée aux traditions provençales et au réformisme politique. Sa mère laissant Marcel dans la classe de son père lorsqu’elle va au marché, ce dernier a la surprise de le voir capable de lire couramment, alors qu’il n’a que trois ans…

En 1904, la famille loue une maison de vacances « la Bastide Neuve » près du village de La Treille, afin que sa mère, d’une santé fragile, se repose.

Excellent élève, il s’adonne très jeune à l’écriture. Alors au lycée, il publie des poèmes dans la revue Massilia (1910). Il n’a que 15 ans lorsque sa mère meurt la même année. Son père se remarie mais Marcel accepte mal cette trahison d’avec sa mère qu’il aimait tant et se brouille avec son père.

Obtenant le bac en 1913 avec la mention « assez bien » il entame des études de lettres à l’université d’Aix en Provence.

À dix-neuf ans, en 1914, il crée la revue Fortunio avec l’écrivain et journaliste Gabriel d’Aubarède, revue qui deviendra Les Cahiers du Sud en 1925.

Mobilisé pour la première guerre mondiale, il est réformé en 1915. Il se marie en 1916 avec Simonne Colin et cette même année obtient une licence de lettre et littératures vivantes (anglais).

Pagnol professeur

Nommé répétiteur d’anglais, il est envoyé dans les collèges de Digne, Tarascon, Pamiers (en Ariège) et Aix-en-Provence. Promu professeur adjoint il est nommé au lycée Saint-Charles à Marseille, où il exerce de 1920 à 1922. Durant cette dernière période, il écrira deux pièces en vers.

En 1922 il est nommé au lycée Condorcet à Paris surveillant d’externat, puis professeur adjoint. Finalement il renonce à se présenter à l’agrégation. Voulant apprendre et travailler le théâtre, et écrire des pièces, il craint qu’en cas de réussite a cet examen, il soit éloigné du théâtre en étant nommé dans petite ville de province…

Pagnol et le théâtre

Ses travaux de théâtre commencent à le faire connaître. Un véritable succès arrive avec « Tonton » (ou Joseph veut rester pur – 1924), qu’il a coécrit avec Paul Nivoix, ancien directeur de l’hebdomadaire marseillais Spectator devenu rédacteur à Comœdia à Paris. Leurs pièces suivantes « Les Marchands de gloire » (1925) et « Jazz » (1926) seront boudées par le public… Cela ne l’empêche pas de « prendre congé de l’Éducation nationale pour cause de littérature ».

« Topaze », pièce qu’il a commencé d’écrire en 1923, est une satire de l’arrivisme. Elle est créée en Allemagne au théâtre de la Renaissance à Berlin en 1927 puis au théâtre des Variétés à Paris et connaît un immense succès. Pagnol est lancé !

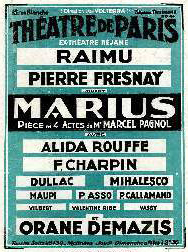

Puis ce sera « Marius », le premier volet de la trilogie marseillaise. Marcel Pagnol, provençal, vit en exil à Paris. Nostalgique de Marseille il écrit sur le vivre de la Provence, bien que son entourage l’ait dissuadé d’écrire une pièce trop marseillaise…

Il existe un grand nombre d’artistes provençaux très en vogue depuis l’après-guerre comme Mayol, Tramel, Raimu et peut être un peu trop de blagues marseillaises… Mais le producteur Oscar Dufrenne qui s’est fait spécialité de les produire accepte de créer la pièce.

Pagnol veut Raimu pour jouer le rôle phare, celui de Panisse. Il cogne à la porte de la loge de Raimu un soir au théâtre. Raimu déguisé en femme n’est pas reconnu par Pagnol. Mais Raimu l’apostrophe, Pagnol se présente et lui propose la pièce. Fortement sollicité, l’acteur le rembarre mais accepte de lire la pièce sur l’insistance de Pagnol. Quelques jour plus tard Raimu dit non au rôle principal, celui de Panisse… il veut César ! Pagnol rétorque que c’est un trop petit rôle. « Aucune importance » affirme Raimu. « J’en ferais un rôle et vous l’étofferez. Mais pourquoi voulez-vous être César ? Parce que toute l’action se concentre sur César, on se rend chez César, et vous ne croyez tout de même pas que c’est moi qui vais faire l’effort de me déplacer pour aller rendre visite aux autres ! »

Dans cette pièce, la partie de carte est supprimé au dernier moment, mais Raimu, Charpin et Fresnay vont la remettre à la générale sans que Pagnol le sache.

La pièce triomphe au Théâtre de Paris. Pagnol devient un des grand auteurs de théâtre…

Pagnol et le cinéma

Dès le début du cinéma parlant, Pagnol rêve de créer ses œuvres en film, support qu’il considère comme la forme la plus adaptée aux histoires qu’il souhaite raconter : « Un cinéma qui peut parler, on ne le fera plus taire. C’est un art nouveau qui vient de naître. Un art complet. ».

Mais il doit apprendre le langage cinématographique et la technique. Les producteurs lui propose Alexander Korda comme réalisateur pour lequel Pagnol devient scénariste pour adapter « Marius ». Il refuse de céder la pièce, et impose ses acteurs. Il se fera payer sur recette. Sorti le 10 octobre 1931, Marius est l’un des premiers films à succès du cinéma parlant français. Les recettes sont colossales, y compris à l’étranger.

Il adapte ensuite une autre pièce de sa trilogie marseillaise « Fanny » (sortie le 2 novembre 1932), réalisé par Marc Allégret qui fera triomphe.

Décidant de devenir producteur il fonde au printemps 1932 à Paris sa société de production dont il installe les studios à Boulogne-Billancourt au bord de la Seine et à Marseille au cœur du quartier du Prado. À cette occasion, il passe à la réalisation avec « Le Gendre de monsieur Poirier » qui sort en 1933.

Puis il s’attaque à l’œuvre de Jean Giono, un provençal de l’arrière pays, avec « Jofroi » (1933) puis « Angèle » (1934) dans laquelle il fait rayonner Orane Demazis sa nouvelle compagne et fait connaître Fernandel, puis « Regain » (1937) et enfin « La Femme du boulanger » (1938) peut être son chef d’œuvre.

Il tourne aussi « Merlusse » et « Cigalon » (1935) et enfin la troisième partie de la trilogie marseillaise avec « César » (1936)

Pagnol et la guerre

La Seconde Guerre Mondiale éclate, le sépare d’Orane et l’oblige à interrompre sa production cinématographique pour un temps. Il investit alors sa fortune pour créer un studio de cinéma. Pour cela il cherche un local. Nous sommes en 1941, désormais auteur reconnu et réalisateur de films, donne instruction à son notaire de trouver une structure près de Marseille pour y héberger son Hollywood provençal, la Cité du Cinéma. Son notaire déniche l’affaire et sur description téléphonique, Pagnol achète… C’est en visitant pour la première fois sa nouvelle propriété qu’il comprend tout à coup : ce château est celui qu’il traversait durant son enfance et qui avait failli causer bien des ennuis à sa famille et dont le garde avait tant impressionné sa mère.

Pendant la guerre, Pagnol fait mine de continuer de tourner sous les ordres du gouvernement de Pétain, puis celui de la Kommadantur allemande. Ce film, « La prière aux étoiles » est maintes fois arrêté sous différents prétextes, mais Pagnol financera tous les artistes et techniciens qui contribueront aux quelques maigres bobines tournées en les faisant travailler à la culture horticole des œillets. Le film, inachevé, a été retrouvé en 2023 au Centre National du Cinéma à Bois-d’Arcy par le chercheur Valécien Bonnot-Gallucci travaillant alors pour sa thèse de doctorat. Il compte 80 minutes sur les 240 tournées à l’époque

Henri Moiroud, photographe de Marcel Pagnol, parle de la destruction de La Prière aux Étoiles

Dans son film, « La Fille du puisatier » tourné en 1940, Pagnol utilisera le discours de Pétain (remplacé par un message du général de Gaulle au sortir de la guerre, ce qui rend le film inintelligible) assortie d’une réplique sur l’invasion de la Pologne par les allemands qui fera finalement interdire le film par les allemands.

Pendant l’occupation, Pagnol connaîtra des tentatives de récupération par Vichy, des pressions et finalement des menaces. Vichy avait réquisitionné ses labos pour développer des films de propagande. Il vendra même ses studios à la Gaumont afin d’échapper la la Continental film, société allemande implanté à Paris pour contrôler la production cinématographique française.

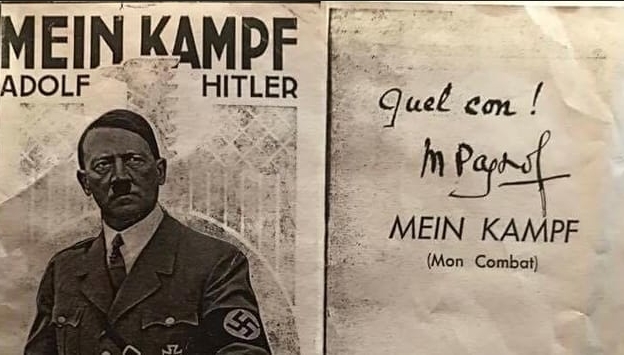

Commentaire signé Pagnol sur les premières pages de Mein Kampf

La guerre terminée, Pagnol fait sortir son film « Naïs » avec Fernandel, puis « La Belle meunière » en 1948 avec Tino Rossi. Il reprend Topaze avec Fernadel (1951) dont ce sera sa troisième adaptation. Suivront en 1952, « Manon des sources » puis « Ugolin » et en 1954 « Les Lettres de mon moulin ». En 1967 il signera un téléfilm « Le Curé de Cucugnan ».

Pagnol académicien

Couronné le 4 avril 1946, Pagnol deviendra académicien. Ce sera le premier cinéaste à être admis sous la coupole et la cérémonie sera d’ailleurs la première à être filmée par des caméras de la télévision.

Son épée en vermeil est décorée aux armes de Marseille d’un côté et de l’autre des noms de Marius, Fanny et César.

Pagnol, réclamera pour la cérémonie de sa réception, deux cents places pour sa famille et ses amis, alors que le règlement ne permet d’en disposer que de vingt. À titre exceptionnel et sur intervention de ses parrains […] Pagnol obtiendra soixante places.

Pagnol l’écrivain

Pagnol n’avait aucune intention de devenir un écrivain. C’est donc par hasard que Pagnol va devenir l’un des plus grands écrivains français.

Un jour en déjeunant chez Pierre Lazareff, Hélène, sa femme qui a créé et dirige le magazine Elle, lui dit « tu n’as jamais rien écrit pour mon journal, ce n’est pas gentil ». Pagnol essaye de se défendre et affirme qu’il ne sait pas écrire des histoires, mais elle insiste et lui demande d’écrire une histoire sur sa mère, histoire que Pagnol lui a déjà raconté autrefois… Pour couper court à la discussion il lui rétorque qu’il va essayer, mais dans son fort intérieur n’a aucune intention de le faire…

Hélène ne lâche pas et lui téléphone, parfois plusieurs fois par jour, pour savoir ou il en est. Tant est si bien qu’un jour il affirme avoir déjà commencé à rédiger 5 ou 6 pages. « Bon, je t’envoie un coursier pour les récupérer » lance Hélène.

Pagnol n’a encore rien écrit. Arrive un cycliste qui réclame les feuillets. Pagnol tente de le renvoyer mais ce dernier affirme que s’il ne rapporte pas les écrits il sera mis à la porte… Il a femme et enfants… Pagnol cède, se met au travail tandis que le cycliste brique son vélo. Au bout de quelques pages, Pagnol s’aperçoit qu’un flot de souvenir lui revient brusquement. Peu a peu il écrira cent pages qui seront publiées dans le magazine Elle sous le titre « Souvenirs d’enfance », dans un numéro spécial noël le 3 décembre 1956.

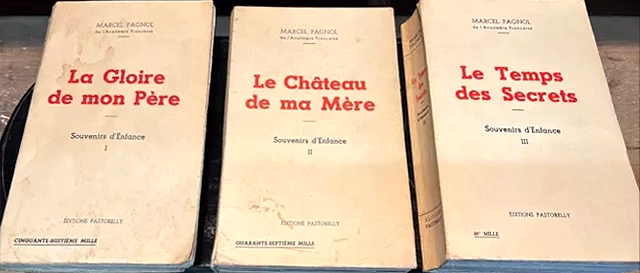

Le texte remanié, augmenté, corrigé deviendra le livre « Le Château de ma mère » (1958). Précédera « La Gloire de mon père » (1957) et suivra « le Temps de secrets » (1960).

Suivront la série romanesque « L’Eau des collines » en 1963.

Marcel Pagnol meurt le 18 avril 1974. Sur sa tombe, au cimetière de Camoins-lès-Bains (Marseille), entre le village de La Treille et du château de la Buzine, on peut lire cette citation de Virgile : Fontes, amicos, uxorem dilexit (il a aimé les fontaines, les amis, sa femme)…